父亲袁兴烈,生于1905年,任过高等小学校长、督学、平汉铁路局高级职员、冯玉祥将军的西北军第二集团上校秘书、南京政府侨务科长等职。 母亲华静,江苏镇江人,生于1901年,美国教会学校毕业,后任小学教师,是一位典型的知识女性,也是袁老等五兄弟的英语启蒙老师。

袁老求学处在一个动荡的年代。从初一到高二在博中学习,经历了从重庆到武汉的时期;高二以后就读南京中央大学附中,继续念完了高中。1949年4月,南京解放前夕,袁老父亲举家回到重庆,同年9月上旬袁老考入与复旦大学有渊源关系的湘辉学院,农业是第一志愿。1950年,经过院系调整,私立湘辉学院与四川大学相关科系、四川省立教育学院的农科三系合并组建为西南农学院,袁老在这里学习了四年,直到大学毕业。 袁老之所以选择学农,缘于从小产生的志趣,特别向往那种田园之美、农艺之乐。随着年龄的增长,愿望更加强烈,学农变成了袁老的人生志向。

1953年7月,袁老从重庆西南农学院毕业并分配到安江农校任教,开始了18年的教书生涯,在学校中既教学,又开展水稻雄性不育研究。1966年,袁老在《科学通报》上发表第一篇论文《水稻的雄性不孕性》,国家科委致函湖南省科委与安江农校,支持袁老的水稻雄性不育研究。1967年,袁老和助手李必湖、尹华奇正式组成科研小组。

到云南元江寻找野生稻,常德会议成为转折点,海南三亚发现“野败”,一闯三系配套关,二闯优势组合关,三闯制种关……袁老带领科研小组持续努力、不懈探索,同时得益于全国许多农业科研机构、大专院校的专业力量对杂交稻基础理论研究工作的分担,以及对育种工作的密切配合,袁老团队连续攻克了三系配套关、优势关和制种关这三大难关。

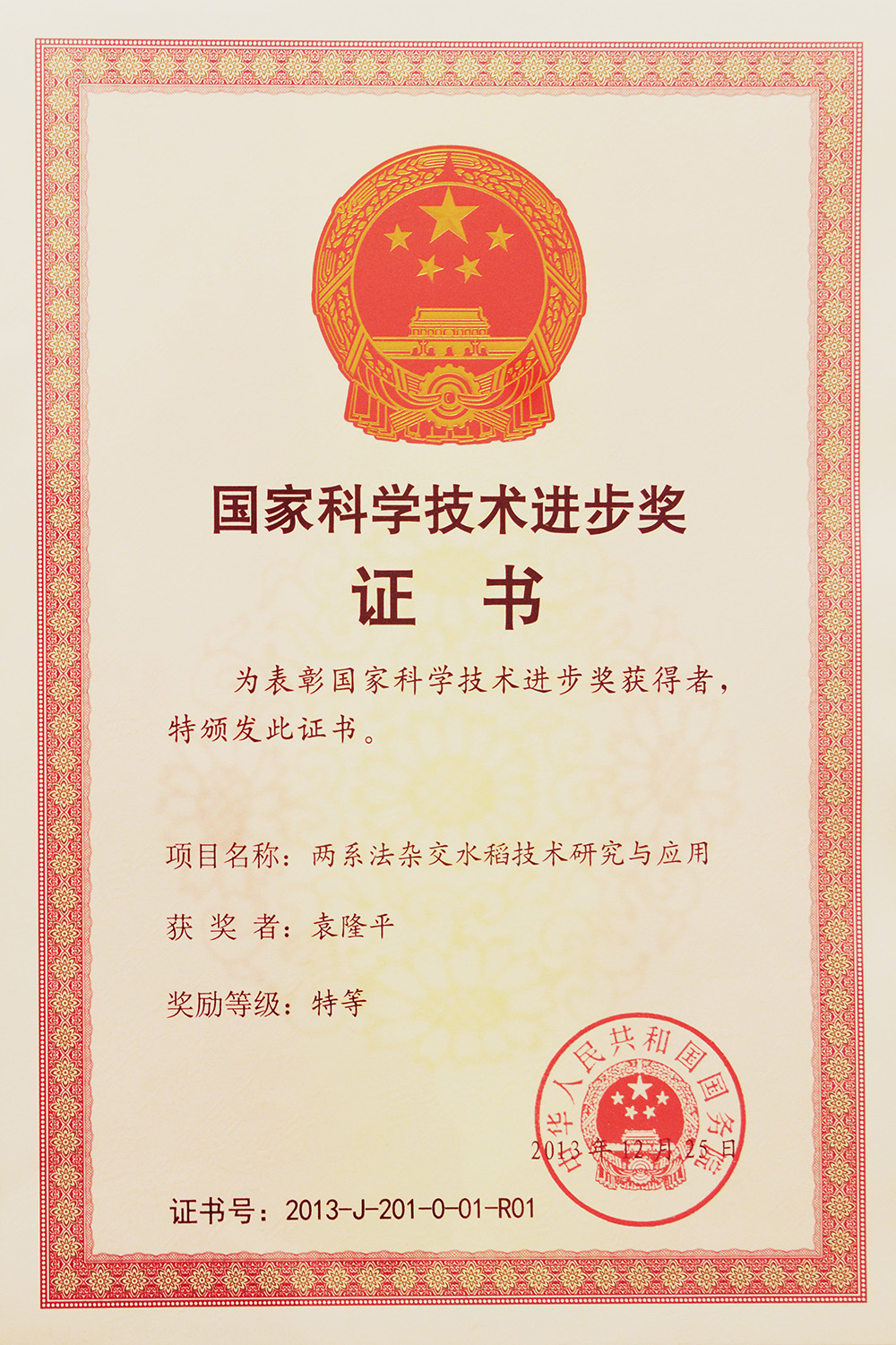

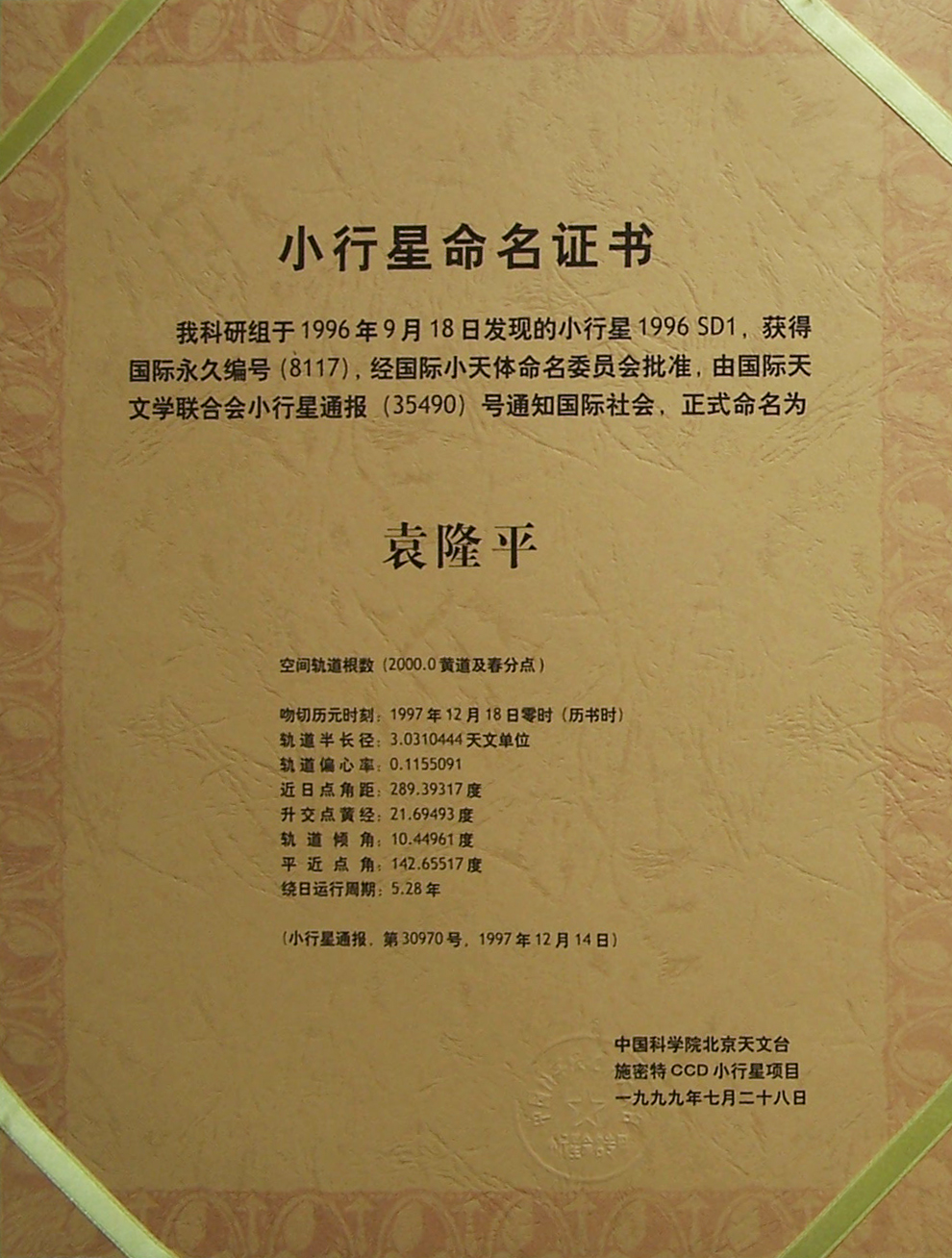

1973年袁老在苏州召开的水稻研究会议上发表的论文,正式宣告我国籼型杂交水稻三系已配套成功。伴随杂交水稻在全国范围内的大面积推广和技术的不断突破,袁老出任湖南杂交水稻研究中心主任,后当选中国工程院院士,党中央、国务院授予的改革先锋称号,国家主席习近平签署主席令授予的“共和国勋章”;先后获得国家发明特等奖、(首届)国家最高科学技术奖等国内奖项。1999年中国科学院北京天文台施密特CCD小行星项目组发现的一颗小行星被命名为袁隆平星。

1979年杂交水稻国际学术会议上,袁老应邀宣读《中国杂交水稻育种》论文,首次将中国杂交水稻研究取得的成功公开报道给国际社会。同年10月,国际水稻研究所与中国签订了双方合作研究杂交水稻的协议。1980年9月,中国农业科学院和国际水稻研究所共同举办由袁老担任主的国际杂交水稻育种培训班,这是中国举办杂交水稻国际培训班的开始,也是杂交水稻迈向国际的重要标志之一。20世界90年代,袁老任联合国粮农组织首席顾问,受托到印度等各国进行技术指导和接受咨询……。2006年,当选为美国科学院外籍院士。 伴随杂交水稻走向世界的步伐,以及为减少饥饿、消除贫困做出的贡献,袁老陆续获得“沃尔夫农业奖”、“世界粮食奖”等国际组织和世界其他国家颁发的数十项荣誉和奖项。